大人も子供も要注意!スマホ依存症の症状と対策:時間を取り戻し、自分らしい生活へ

スマホ(スマートフォン)は、大人から子どもまで多くの人々が日常的に使うことが多いアイテムです。便利で楽しいアイテムではあるものの、使い方によってはさまざまな症状やデメリットにつながる場合があります。

スマホの使用で起こり得る症状の一つにスマホ依存症があります。ご自身やお子さんがスマホ依存症ではないかと不安になっている方も多いでしょう。「スマホがないと落ち着かない」「SNSやゲームをするために常にスマホが気になってしまう」といったように、スマホへの依存に悩まされている人も多いのではないでしょうか。

今回は、そんな「スマホ依存」にフォーカスし、具体的にどういった状態がスマホ依存と呼ばれるのか、日常生活への影響、そしてスマホへの依存から抜け出す方法について解説します。

1. 「スマホ依存症」とは?:コントロールできないスマホ使用と主な症状

一般的に、常にスマホを所持していて画面を確認し、何か操作していないと落ち着かなくなるなど、スマホの使用がやめられなくなってしまう状態を「スマホ依存」もしくは「スマホ依存症」と呼んでいます。

そもそも依存とは、特定の物質の使用や行為が精神的、身体的になくてはならなくなり、自分ではコントロールできなくなる状態を指します。「スマホ依存」は病気として認定されたものではありませんが、スマホに依存してしまい、やめたくてもやめられなくなって医療機関を受診する人もいるようです。

スマホ依存症になると、スマホを触っている時間が長くなります。何かをしながらのスマホ操作が増え、スマホから離れられなくなることが特徴で、自分がスマホに依存していることに気が付いていない人もいます。

これってスマホ依存?依存の度合いをチェック

「もしかしたらスマホに依存しているかも…」という人も多いかもしれません。以下のような状態に多く当てはまる場合、スマホ依存に陥っている可能性があります。普段の生活を振り返りながら、自分の状態をチェックしてみましょう。

- スマホをつい使いすぎてしまい、勉強や仕事に集中することが難しい。

- スマホを使用しているときに、手首や首の後ろに痛みを感じることがある。

- スマホを使えない状況だと、そわそわしたり、イライラしたりする。

- 日常生活に支障をきたしているとしても、スマホの使用をやめられない。

- SNSの投稿やメッセージなどを見逃さないよう、常にスマホを確認してしまう。

- 周囲からスマホの使いすぎについて指摘されたことがある。

このような状態が続くと、日常生活にも影響が出ることがあります。「スマホが片時も手放せない」という人は、スマホとの付き合い方を見直すことが大切です。

「インターネット依存度テスト(IAT)」でチェック

医療機関などのサイトにもスマホ依存かどうかを簡易チェックできるコンテンツが用意されています。スマホを含む「インターネット依存度テスト(IAT: Internet Addiction Test)」もその一つです。依存が心配な方は、一度チェックしてみるとよいでしょう。

2. スマホ依存に陥る原因と増加の背景

スマホ依存に陥る原因として、ゲームやSNSなどが挙げられます。

- ゲーム:気軽に楽しめるスマホゲームにはのめり込みやすい仕掛けが組み込まれていることが多く、スマホ依存になる人が少なくありません。

- SNS:「すぐにリアクションしなければ」と考えてしまったり、コミュニティが自分の居場所だと感じたりしやすくなります。最近では、不規則に訪れる通知から2分以内に写真を撮影して投稿するという新しいスタイルのSNSも注目されています。

スマホ依存は、若者世代を中心により加速傾向にあると言えるでしょう。

3. スマホ依存が人々に与える影響:心身と社会生活への変化

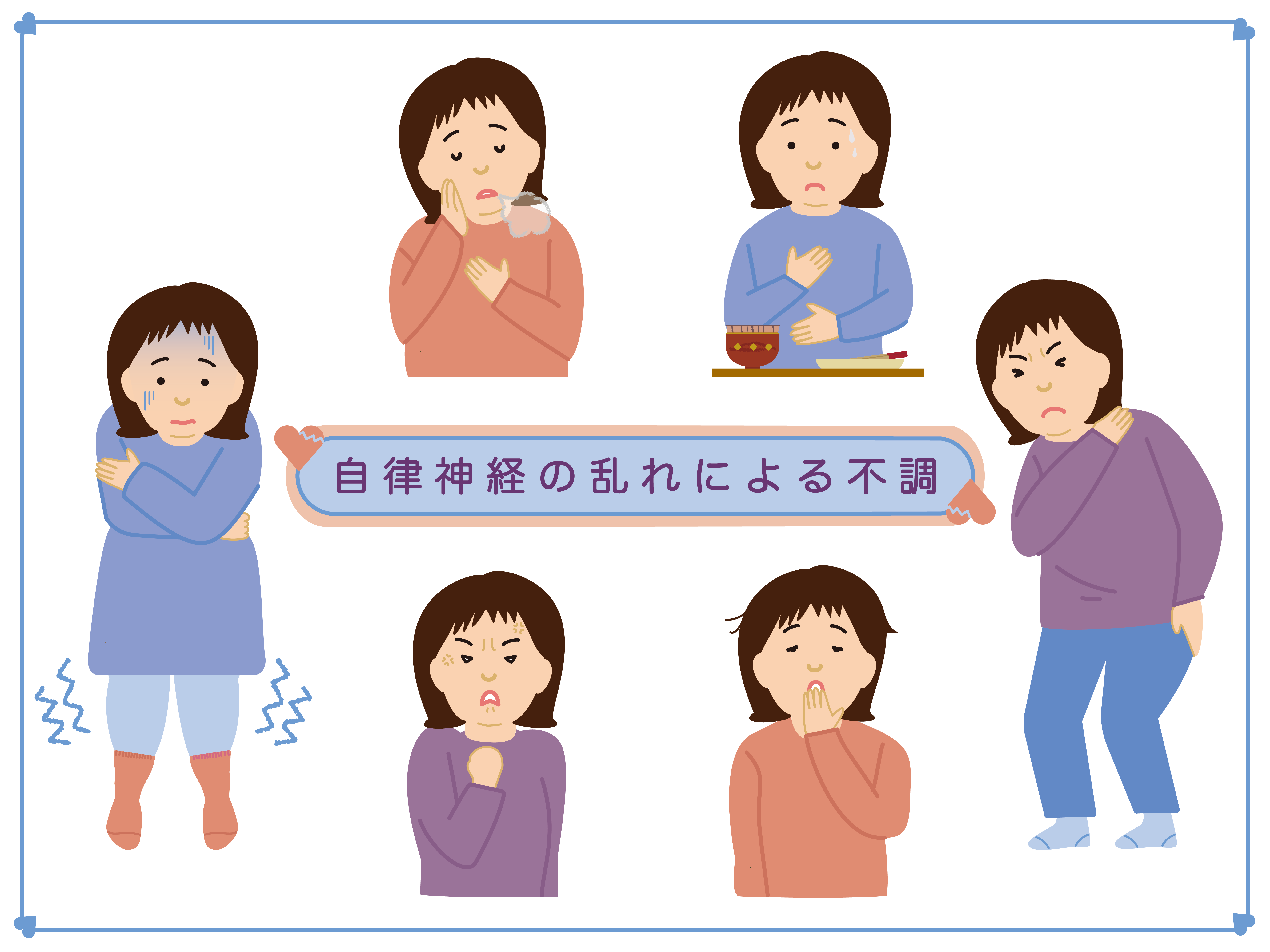

スマホ依存は、気持ちが不安になったり無意識にスマホ操作をしたりする以外にも、様々な影響を及ぼします。年齢を問わず誰でもスマホ依存になる可能性はあるため、どのような影響があるのか知っておくことが大切です。

ここでは、スマホ依存が人々に与える主な影響を解説します。

3-1. 記憶力・集中力の低下

スマホから得られる情報量が多いと脳疲労が起こりやすくなり、記憶力や集中力に悪影響を及ぼします。勉強や仕事、食事などをしている途中でスマホ操作をすることは、マルチタスクや情報過多を引き起こす原因になりかねません。

さらに、スマホのアプリを使ってスケジュールやメモをしている場合、デジタル健忘症になる可能性があります。デジタル健忘症とは、スマホなどに情報を保存することで安心してしまい、情報が記憶から抜け落ちてしまう現象です。便利なスマホ機能やアプリも、使い方によってはデメリットとなることがあります。

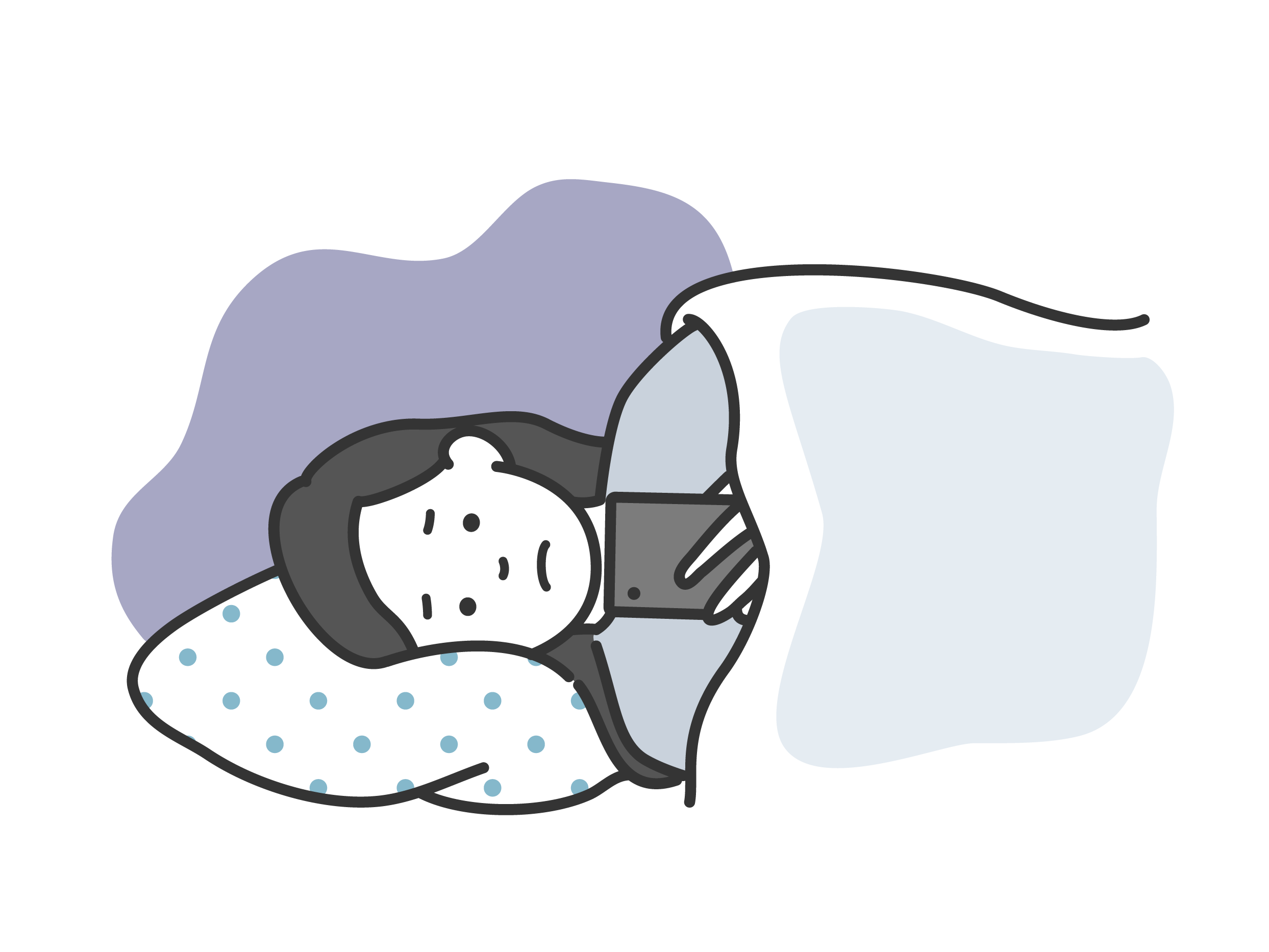

3-2. 睡眠の質の低下

スマホに触れる時間が長いと、情報量や画面の明るさで脳が疲弊してなかなか寝付けなくなることがあります。特に寝る前のスマホ操作が習慣となっている場合は、脳が昼と夜を正しく認識できなくなり睡眠リズムが崩れやすくなるため注意しましょう。寝る時間が遅くなったり夜中に目が覚めたりといった不規則な生活リズムは、集中力の低下や体調不良を引き起こす可能性があります。

また、寝る直前までスマホの明るい画面を見続けると、スマホのブルーライトにより、睡眠ホルモンであるメラトニンが分泌されにくくなるため、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりすることもあります。そのため、就寝前はスマホの使用を控えることが大切です。どうしてもスマホを使用したい場合は、ディスプレイの設定を行うとよいでしょう。明るさを抑えたり、色温度を暖色に設定したりすると、ブルーライトをある程度カットすることができます。ブルーライトをカットできる市販のフィルムを活用するのも一つの手です。

3-3. 視力の低下と目の不調

スマホ依存は、視力の低下につながるリスクがあります。「スマホ=視力が低下する」というわけではありませんが、操作時間や使い方が適切であれば、スマホを使っていても視力を保つことができます。

しかし、スマホ依存になると同じ距離で長時間画面を見続けたり、悪い姿勢でスマホ操作したりすることが増えるため、視力が低下しやすくなります。また、長時間スマホの画面を見続けることは眼精疲労やドライアイの原因の一つです。目の疲れや乾燥感がある場合は、スマホの使い方を見直しましょう。

- スマホ老眼:まだ20代、30代なのに「手元のものが見えにくい」「目がすぐにしょぼしょぼして疲れる」といった老眼のような症状を訴える人が増えています。この症状も、スマホ使用で目を酷使することでピント調整機能が低下することから起こる可能性があると言われています。

- ドライアイ:目の表面を覆う涙の量の不足や涙の状態が不安定になることで起こります。ドライアイになると目が乾く、目がゴロゴロする、目が痛いといった症状が現れ、不快感をもたらします。スマホを使用している際に、瞬きの回数が減ってドライアイになる人もいるようです。

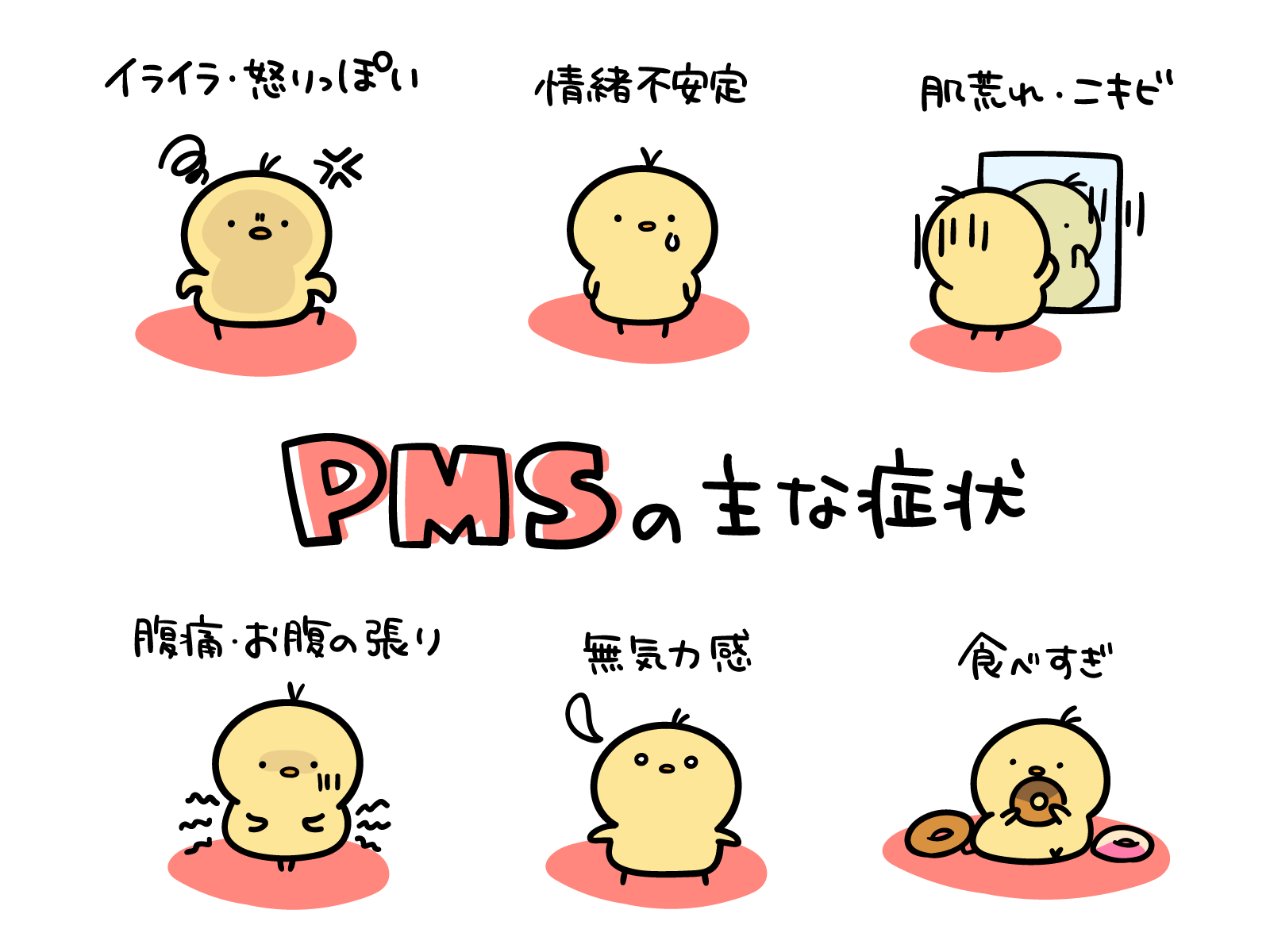

3-4. 自信の喪失と精神症状

スマホ依存が原因で自信の喪失につながることもあります。SNSに投稿されている他人のプライベートな内容と自分の環境や状況を比較して、劣等感や嫉妬を覚える人も少なくありません。SNSの投稿内容はすべてが真実とは限らないにもかかわらず、つい比較して気持ちが落ち込んでしまう人が多く見られます。スマホの情報だけを見て、すべてを知っているような気持ちになってしまうことも特徴です。精神衛生面に大きな影響を及ぼすため、スマホやSNSとは適度な距離感を保つことが大切です。

また、スマホに依存してしまうことで、うつ病やうつ病に似た症状を引き起こすこともあります。その理由の一つとして考えられるのが、スマホによる継続的な脳への刺激です。スマホを使う時間が増えるほど明るい画面や情報によって脳は刺激を受け続けることになります。その結果、脳が疲弊し、睡眠障害、イライラ、不安感などが起こりやすくなる可能性があります。

3-5. コミュニケーション能力の低下

スマホ依存になると、コミュニケーション能力が低下する場合があります。コミュニケーションは、表情や声で気持ちや考えを伝えるものです。動画視聴やSNSの投稿を見るだけでは、情報が一方通行でコミュニケーションを取ることができません。

オンライン上で気軽にやり取りすることもできますが、直接会っているわけではないためどうしてもコミュニケーションが不足してしまいます。人と対話をする機会が少ないと、コミュニケーション能力が低下してしまうことを理解しておきましょう。

3-6. ストレートネック・猫背などの姿勢の変化

スマホ依存は、姿勢にも悪影響を与えます。スマホを見る姿勢は前かがみや下を向くことが多く、ストレートネック(首の骨がまっすぐな状態になること。別名「スマホ首」)になってしまいます。また、背中が丸まってしまう猫背や、両肩が前方に出て体の内側に巻くようになる巻き肩になりやすいと言われています。姿勢が悪いと見た目が悪くなるだけでなく、肩こりや腰痛を招きやすくなるため要注意です。

3-7. 「ながら運転」による事故

スマホ依存になると、ながら運転による事故のリスクも高まります。近年では、「スマホ操作しながら車を運転する」「スマホゲームをしながら自転車に乗る」など、ながら運転が原因で起こる事故が多発しています。スマホの音や画面に気を取られると、運転がおろそかになるため危険です。スマホ操作をしながら歩いて他者にぶつかったり、駅のホームから落下したりといった事故も増えています。運転だけでなく歩きスマホも危険につながるため注意しましょう。

4. スマホ依存症を予防・解決するためのポイント

「これってスマホ依存かも…」と思ったら、まずはスマホの使い方を見直してみましょう。基本的には、スマホから距離を置き、使用しない時間をつくることが大切です。最初はスマホが気になるかもしれませんが、以下の対策を参考に、できることから始めてみましょう。

4-1. スマホの使用状況を確認する

まずは、スマホを1日に何時間使っているのか、どのアプリを多く使用しているのかなど、スマホの使用状況を客観的に確認しましょう。スマートフォンのスクリーンタイムなどの機能を活用すれば簡単に確認することができます。使用状況を客観的に見てみると、自分が思っているより長時間スマホを使っていたり、何回も同じアプリを開いていたりといった気づきが得られるはずです。こうしたデータを把握するだけでも、スマホ依存から抜け出す一歩となります。まずは気軽にチェックしてみましょう。

4-2. スマホの使用時間に制限をかける

スマホを使わない時間帯や1日の使用時間を決めて、制限をかけるのもおすすめです。スマートフォンの機能で簡単に設定することができます。

制限をかけていても解除して使ってしまう場合は、「データ容量が少ないプランでスマホを契約する」「ロック解除のパスワードを複雑にする」「スマホをバッグなどにしまっておく」といった対策を行うのもよいでしょう。

4-3. スマホの通知をオフにする

通知が気になってスマホを開いてしまう場合は、通知をできる限りオフにしましょう。これは、SNSへの依存に悩んでいる人に特におすすめの対策です。SNSをよく使う人の中には、通知が来ると「すぐに確認や返信をしないと」とプレッシャーを感じてしまう人もいるのではないでしょうか。「確認や返信が遅れると、友人や家族の反応が心配…」という場合は、通知をオフにしていることを事前に伝えておくと安心です。自分のペースでSNSを確認したり、メッセージを返信したりするようにしましょう。

4-4. デジタルデトックスを行う

デジタルデバイスを使わない時間を意識的につくる「デジタルデトックス」を行うのもおすすめです。スマホと距離を置くことで他のことに目を向け、スマホ以外のものに楽しみを見出すきっかけになるかもしれません。散歩や読書、料理など、スマホを使わずにできることを積極的に行ってみましょう。

デジタルデトックスをするには、「ながらスマホ」を減らすことも大切です。お風呂やトイレ、寝室にはスマホを持ち込まない、食事中はスマホを見ないといったように、メリハリをつけて使用するとよいでしょう。また、少しハードルが高いかもしれませんが、スマホを家に置いて外に出かけてみるのも効果的です。

4-5. スマホ以外の趣味や楽しさを見つける(特に子ども向け)

スマホに触れない時間を作ると、何をして過ごせばいいのか困る子どももいます。スマホのことを考えずに済むように、趣味や楽しいと感じる何かを見つけさせることも大切です。例えば、「一緒に料理をする」「スポーツをする」など、現実の世界にも楽しいことや居場所があることが分かれば、スマホとの向き合い方も変わってきます。

4-6. 医師に相談し適切な治療を受ける

もし、自分や子供がスマホに依存しているのでは……と不安を感じたとき、早めに医師の診察を受けた方が良い場合もあります。現在ではスマホやインターネット、ゲーム依存などの治療を行う医療機関も増えています。

スマホ依存症になると自分でスマホを使いたい欲求を抑えることが難しくなります。専門医師にサポートしてもらい、問題の根本的な解決を目指しましょう。

スマホに依存する習慣は「心がけ」だけではなかなか修正できません。そのため、スマホの使用を制限する機能の活用などもおすすめです。特に子供にスマホを与えるときは、保護者が子供と一緒にルールを決め、ペアレンタルコントロール機能などを活用していきましょう。

5. スマホの長時間の使用による目の疲れや肩こりには、市販薬の活用もおすすめ

スマホの使いすぎで目の疲れや肩こりを感じている場合は、眼精疲労や肩こりの緩和に効果のある市販薬を活用するのもおすすめです。

目の疲れには、ビタミンB群が特に有用とされています。例えば、エネルギー代謝に関わり、神経を正常に機能させるのに欠かせないビタミンB1は、疲れ目の軽減や目の神経(視神経)の活性化に役立つ栄養素です。また、ビタミンB6やビタミンB12は、視神経に働いて目の疲れを和らげてくれるだけでなく、肩こりや腰痛といった症状にも効果があります。

こうしたビタミンB群を含む市販薬を活用すれば、スマホ依存による眼精疲労や肩こり、腰痛を軽減することができるでしょう。眼精疲労を根本的に解消するためには、スマホの使用時間を減らす必要がありますが、まずは心身への影響を少しでも減らし、スマホ依存からの脱却への第一歩を踏み出しましょう。

まとめ:スマホ依存症は、日常生活に支障をきたし、他者を巻き込むこともある

スマホはどこにでも持ち歩くことができ、生活を便利にしてくれるもの。しかしながら、便利すぎるあまり、依存してしまう危険性も潜んでいます。「最近スマホばかり見ている」「他のことがおろそかになっている」と感じたら、まずはスマホの使い方を見直すことが大切です。スマホの使用状況を確認したり、使用しない時間を意識的につくったりしてみましょう。そうすることで、スマホ以外の楽しみや趣味を発見できるかもしれません。スマホの使用は適度に抑えつつ、自分の時間を大切に過ごしましょう。

状態によっては、病院での治療が必要となる場合もあります。心や身体の健康を保つためにも、スマホとの向き合い方は家族で真剣に考えましょう。

当カウンセリングルームでは、現役の看護師であり公認心理師である私が、メンタルクリニックや医師とは異なる立場から、スマホ依存症の悩みを持つご本人に寄り添い、カウンセリングを通して、スマホ使用の背景にある思考や感情、依存のメカニズムを理解し、具体的な環境調整や、衝動をコントロールするスキル、時間を有効活用するための行動計画を立てるお手伝いをさせていただきます。必要に応じて、専門医による医療的治療と並行して、ご自身でスマホとの健全な関係を築き、より充実した自分らしい生活を送るためのサポートをいたします。

一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。