双極性障害(躁うつ病)でお悩みの方へ:気分の波を理解し、あなたらしい安定へ

「もしかしたら、自分はうつ病ではないのかもしれない…」「極端に気分が高ぶる時期があるけれど、これは一体?」もしあなたがそんな疑問を感じているなら、それは**双極性障害(躁うつ病)**のサインかもしれません。

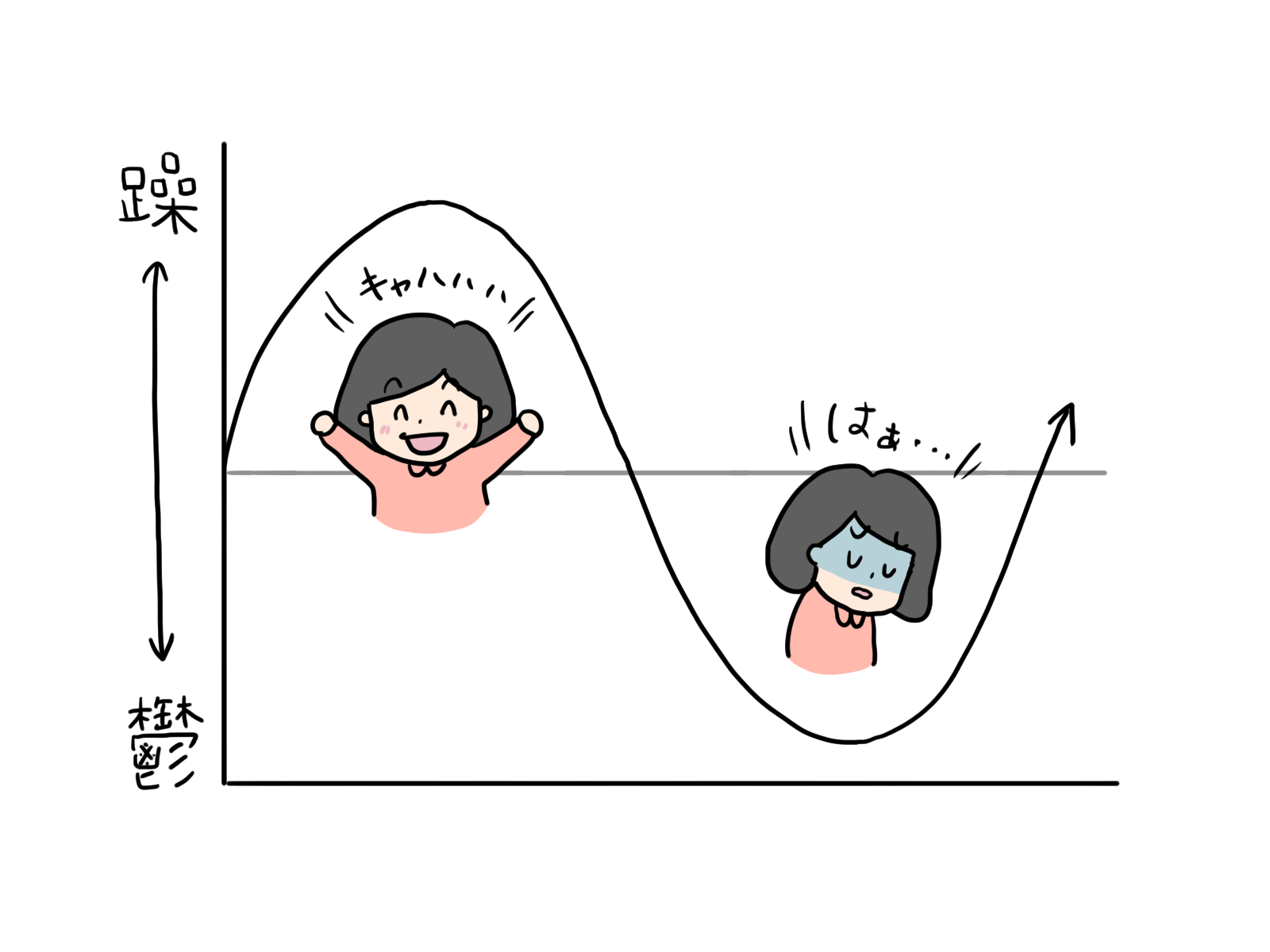

双極性障害は、気分が落ち込む「うつ状態」と、気分が高揚し活動的になる「躁状態」を繰り返す病気です。この両極端な気分の波が特徴で、うつ病とは異なる病気であり、治療法も異なります。

「双極性障害」ってどんな病気?:両極端な気分の波を繰り返す

双極性障害は、以前「躁うつ病」と呼ばれていました。気分が両極端に振れることから「双極」という名称が使われています。

- 躁状態: 気分が爽快で、元気いっぱいで、意欲に満ち溢れる最高の状態です。興奮、多弁、自己過大評価、睡眠時間の減少といった症状が現れます。

- うつ状態: 憂うつで気分が落ち込み、意欲がない最低の状態です。気分の低下、意欲の減退、自己否定、食欲不振、自殺念慮などの症状が現れます。

双極性障害では、この躁状態とうつ状態が交互に繰り返して現れます。どちらの症状が先に現れるか、生涯の発症回数、症状の程度(強い・弱い、重い・軽い)は人によって様々で一定していません。

うつ病とは異なる「二大精神疾患」の一つ

双極性障害は、統合失調症と並んで**「二大精神疾患」**の一つとされています。うつ病(単極性うつ病)と混同されがちですが、これらは異なる病気であり、治療法も大きく異なります。

- うつ病(単極性うつ病): うつ状態のみが続く病気です。

- 双極性障害: うつ状態と躁状態(または軽躁状態)を繰り返します。

- 双極I型障害:激しい躁状態とうつ状態を繰り返すタイプ。

- 双極II型障害:軽躁状態とうつ状態を繰り返すタイプ。

この違いは治療法に大きく影響します。もし双極性障害であるのにうつ病として治療を進めてしまうと、症状を悪化させてしまう可能性もあるため、正確な診断が非常に重要です。

軽い躁状態を見逃していませんか?

「自分はうつ状態しかない」と思っている方の中には、病気と認識できないほどの軽い躁状態(軽躁状態)を経験している方も少なくありません。うつ病の治療をしてもなかなか改善しない場合、実は双極性障害だったという可能性が十分にあり、治療法を見直すことで症状が改善することもあります。

躁状態とうつ状態が現れる間隔は、数ヶ月から数年と人それぞれです。躁状態から突然うつ状態へ切り替わることもあります。一般的には、うつ状態の期間の方が長く続く傾向があります。

決して珍しい病気ではありません

日本では、重症・軽症の双極性障害を合わせると、生涯有症率は0.7%、おおよそ1000人に7人ほどが経験すると言われています。うつ病に比べると頻度は少ないですが、決して稀な病気ではありません。国内だけでも数十万人の方が双極性障害を抱えている可能性があります。

双極性障害で困ること:繰り返す波が引き起こす困難

双極性障害の最大の課題は、その気分の波によって、ご自身や周囲の人が大きな影響を受けることです。

- 躁状態の時の困りごと:

- 全能感に包まれ、「何でもできる気」になり、「地球が自分を中心に回っているような気持ち」になったり、どんなことをしても上手くいくような感覚に陥ります。

- この全能感からくる行動が社会的迷惑行動につながることが多く、現在の日本での社会生活という観点から見ると、躁状態の方の抱える生きづらさは数ある精神障がいの中でもトップクラスだと思われます。

- 現実離れした行動を取りがちで、周囲の人を傷つけてしまうことがあります。

- 無謀な買い物やギャンブル、根拠のない事業計画などに莫大な金額をつぎ込み、多額の借金を抱えたり、破産したりするケースもあります。

- 本人が気分が良いと感じるため、病気の自覚(病識)がなく、人の話を聴くことが難しく、周囲の助言等が入らなくなってしまうという特徴があります。そのため、治療を拒否することが少なくありません。

- うつ状態の時の困りごと:

- うつ病と同じように、死にたいほどの重苦しい気分に押しつぶされそうになります。

- 躁状態の時の自分の言動に対する自己嫌悪が加わり、さらに辛い気持ちになることがあります。

- 再発を繰り返すリスクと社会生活への影響:

- 双極性障害は再発率が高く、発症後5年以内に約8割の方が再発しているというデータもあります。

- 再発を繰り返すことで、家庭崩壊や失業など、社会的な損失が大きくなってしまうことがあります。

躁状態では本人が治療の必要性を感じにくいからこそ、周囲の人が気付き、早めに専門家へ相談することが非常に重要です。

双極性障害のサイン・症状:気分の波を見極める

双極性障害のサインは、躁状態と、うつ状態の両方に現れます。

躁状態になった時の特徴的なサイン

- 睡眠時間が極端に短くても平気で、何度徹夜しても元気で活動を続けられる。

- 外に出てしまう、活動的になる。

- 自尊心の肥大:根拠のない自信に満ちあふれ、自分が特別な存在だと感じる。

- 次々にアイデアが出てきて、どれもこれも手をつけるが、おおよそツメが甘い。

- 自分の意見にケチをつけられると、とても怒る(なぜ全部わかっている自分の言うことを聞かないのか)。

- 周りを巻き込んで行動する。

- 病識がない。

うつ状態のサイン

うつ状態のサインは、うつ病の症状と同様です。

- 一日中気分が落ち込む、憂鬱な気分が続く。

- これまで楽しめていたことに対して、興味や喜びを感じられない。

- 食欲がない、または過剰に食べてしまう。

- 眠れない(寝つきが悪い、夜中に目が覚める、早朝に目が覚める)、または過度に寝てしまう。

- 体がだるい、疲れが取れない。

- 思考力や集中力が低下する。

- 自分を責める気持ちが強くなる。

「うつ」より「躁」が招く深刻な事態

双極性障害の患者さんやご家族にとって、より深刻な事態を招きやすいのは「うつ状態」よりも「躁状態」の時です。

うつ状態の場合、本人が暗い表情をしていたり、ふさぎ込んだりしていれば、周囲も異変に気づきやすいものです。家族も「支えてあげなければ」という気持ちになり、会社も長期欠勤など、それなりの対応が可能です。

しかし、躁状態は一見すると元気で活発に見えるため、周囲も病気だと気づきにくいのが実情です。本人は病識がないため、以下のような深刻なトラブルに発展することが少なくありません。

- 人間関係の破綻: 相手の都合を考えずに夜中に電話をかけまくる、高圧的な態度をとることで、友人や家族が離れていく。

- 財産問題: 必要ない高価なものを買い漁ったり、無計画な投資をしたりすることで、自己破産に追い込まれる。

- 家庭崩壊: 家族に暴言を吐いたり、育児放棄をしたり、無断外泊を繰り返すことで、別居や離婚に至る。

- 職を失う: 職場で攻撃的な態度をとる、出来もしない約束をする、会社のお金を使い込むなどして、解雇や辞職に追い込まれる。

- 危険行為・犯罪: 飲酒運転やスピード違反など、ハメを外したり攻撃的になったりすることで、犯罪につながる可能性もある。

このように、双極性障害の躁状態では、人間関係、財産、仕事、そして命まで含め、人生そのものを損なうほどの大きな損失を招くことがあります。だからこそ、周囲が早く異変に気づき、専門医の診察を受けさせ、早期に治療を開始することが極めて重要なポイントとなります。また、再発しやすい病気であるため、薬によって病気をコントロールし、予防していくことが大切です。

双極性障害のタイプ:症状の現れ方による分類

双極性障害は、症状の程度や現れ方によって主に以下の3つのタイプに分けられます。

- 双極I型障害:

- 典型的な躁状態とうつ状態を交互に繰り返す病気です。

- 仕事や日常生活に大きな支障が出たり、人間関係が保てなくなったりして、入院が必要となることもあります。

- 再発を繰り返すのが特徴です。

- 双極II型障害:

- 軽躁状態とうつ状態を繰り返す病気です。

- I型のような激しい躁状態にはなりませんが、実生活や人間関係に支障が出る程度の症状が見られます。

- 軽躁状態の時、本人は「調子が良い」と感じるため、病気として見過ごされやすい傾向があります。そのため、うつ状態で受診した際に「うつ病」と誤診されるケースも多く、その後の治療が難しくなることがあります。

- Rapid Cycler(急速交代型)と呼ばれる、非常に短期間で躁状態とうつ状態を繰り返す状態が多く見られます。

- I型よりも自殺率が高く、摂食障害、不安障害、アルコール依存症などの合併症を伴うことも少なくありません。軽躁状態だからといって、決して軽い病気として捉えるべきではありません。

- 気分循環性障害:

- II型よりもさらに軽い躁状態と軽いうつ状態の症状が2年以上続き、かつ症状のない時期が2ヶ月以上続かないタイプです。

- 比較的気分の動揺が緩やかなため、単なる情緒不安定やパーソナリティ障害と見誤られることもあります。

- 社会生活はなんとか送れるものの、結婚生活や恋愛関係が破綻したり、アルコール依存症や薬物乱用に至るケースもあります。

- 治療が遅れたり、治療をしないままこの状態が長年続くと、双極I型障害や双極II型障害へと病状が悪化する可能性があるため注意が必要です。

双極性障害の治療と回復への支援:「予防」が鍵

双極性障害の治療は、薬物療法と心理社会的治療が車の両輪に例えられます。この病気は、症状を放置しても自然に治ることはありますが、再発を繰り返すことで社会生活への影響が大きくなるため、再発予防が最も重要になります。特に生活視点で見ると、うつ状態はコントロールできることもあるものの、躁状態は基本的にコントロールが難しく、それを抑える方向で治療が進められます。

薬物療法が治療の基本

双極性障害では、躁状態、うつ状態、そして症状が安定している維持期で、それぞれ治療法や使用する薬が異なります。主に気分安定薬(リチウム、バルプロ酸、ラモトリギン、カルバマゼピンなど)や非定型抗精神病薬(ルラシドン、クエチアピン、オランザピン、アリピプラゾールなど)が用いられます。これらの薬は、それぞれ異なる仕組みで作用するため、主治医と相談しながら適切に組み合わせて服用することが大切です。

- 主治医との連携が非常に重要: 処方された薬の量や回数をきちんと守り、自己判断で中断したり変更したりしないことが大切です。特にリチウムは中毒になる可能性もあるため、定期的な採血による血中濃度の確認が不可欠です。

- うつ病の薬は効かないことがある: 双極性障害のうつ状態に対しては、うつ病の治療で使われる抗うつ薬が効果を発揮しないことがあります。むしろ、抗うつ薬が躁状態を誘発したり、気分の波を不安定にしたりすることもあるため、適切な診断と処方が不可欠です。

心理社会的治療の役割:病気を受け入れ、自分をコントロールする

心理社会的治療だけで双極性障害が治るわけではありませんが、薬物療法と併用することで、治療をよりスムーズに進めることができます。これは、一般的な「カウンセリング」とは異なり、ご自身が病気を理解し、受け入れ、**自ら病気をコントロールできるようになることを援助する「心理教育」**と呼ばれるものが中心となります。

双極性障害を受け入れることは、患者さんにとって非常に難しいことです。「自分だけは再発しない」と思い込んだり、精神疾患への偏見から病気を否認したりすることもあります。しかし、こうした否定・否認の時期を経て病気を受容し、「高血圧で降圧剤を飲むこととたいして変わらない」と思えるようになれば、病気を克服したも同然と言えるでしょう。

心理教育を通じて、ご自身の再発の兆候(電話の回数が増える、買い物が増える、夜更かしをする、など)にいち早く気づき、適切に対応できるようになることで、再発時に早期に治療を開始することができます。これは、双極性障害の悪化を防ぎ、安定した状態を維持するために非常に重要なことです。

ご家族の方へ:病気への理解と患者さんへのサポート

双極性障害は、ご本人はもちろん、ご家族も病気を理解し、家族の問題として取り組む必要があります。心理社会的治療では、患者さんとご家族、主治医が一緒に学び、互いの理解を深める努力をします。

- 「病気が言わせている」と理解する: 躁状態の患者さんは激しい言動をとることがありますが、それは「病気が言わせている」と理解し、患者さんの言動に影響され過ぎないことが大切です。

- 早期発見・早期受診のサポート: 完全に躁状態になると患者さんは病気の自覚がなくなりますが、なり始めの兆候ならまだ自覚があり、「コントロールしなくては」と思っていただきやすいものです。躁状態になり始めのサインをいち早く捉え、患者さんが病院へ行くようにサポートをお願いします。

- ご自身の時間も大切に: 患者さんの看護や介護にばかり気を取られず、ご自分の時間をしっかり作り、人生を楽しむことも忘れないでください。ご家族が心身ともに健康であることが、患者さんのサポートにもつながります。

双極性障害と合併しやすい病気(合併症)

双極性障害の患者さんは、複数の心の病を抱え、合併症が多い傾向にあります。これらの合併症は、症状の見え方を複雑にし、診察や治療を難しくする要因となります。

- 依存症: アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症など。双極性障害の約3割が依存症を合併すると言われています。特にアルコールや薬物への依存は、身体的な疾患や自殺リスクを高めることにもつながります。

- パーソナリティ障害: 特に境界性パーソナリティ障害との合併が多く見られます。情緒不安定で衝動的な行動が特徴で、合併すると診断や治療がより困難になることがあります。

- 摂食障害: 特に「むちゃ食い」との関連が指摘されており、躁状態の人がむちゃ食い障害を発症する確率は一般の人の3倍以上とも言われています。

- ADHD(注意欠如・多動症): 特に児童期の双極性障害との合併が多いと報告されています。イライラや衝動性の高さ、集中力の欠如など、双極性障害の症状と重なる部分があります。

- 不安障害: パニック障害など。特に若年層で合併率が高くなる傾向があります。

これらの合併症がある場合、治療はより複雑になりますが、それぞれの病気に対して適切なアプローチを組み合わせることが重要です。

双極性障害の病態生理:脳の機能と関連する要因

双極性障害の発症には、遺伝的要因、ストレス、そして脳内の神経伝達物質のバランスの乱れなどが関係していると考えられています。近年では、脳機能における患者さんと健常者の相違についても研究が進められています。

脳の特定の部位(前頭前野、眼窩前頭皮質、前部帯状皮質、海馬、扁桃体、基底核、白質など)の構造や機能の異常が、双極性障害の症状と関連している可能性が指摘されています。例えば、感情の制御に関わる脳部位の体積の減少や血流の変化、あるいは脳細胞の成長や生存に関わる神経栄養因子(BDNF)の不足などが報告されています。

また、双極性障害は遺伝的影響を強く受けることが知られていますが、特定の遺伝子が明確に特定されているわけではなく、複数の遺伝子や環境要因の組み合わせによって発症すると考えられています。

これらの研究はまだ途上ではありますが、双極性障害の病態解明が進むことで、将来的にはより的確な診断方法や根本的な治療法の開発につながるものと期待されます。

気分の波に気づき、あなたらしい安定した生活へ

双極性障害は、気分の波に振り回され、ご自身だけでなく周囲にも大きな影響を与えかねない病気です。しかし、適切な治療とサポートがあれば、症状をコントロールし、安定した生活を送ることが十分に可能です。

もし、ご自身や大切な人に双極性障害のサインが疑われる場合は、一人で抱え込まず、早めに専門医にご相談ください。当カウンセリングルームでは、現役の看護師であり公認心理師である私が、主治医による診断や薬物療法と並行して、認知行動療法を通してあなたの病気への理解を深め、気分の波に適切に対処し、あなたらしい安定した生活を送るためのサポートをさせていただきます。

いつでも、お気軽にお問い合わせください。