月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)でお悩みの方へ:毎月のつらさから解放され、自分らしい日々へ

「生理が始まる前の数日間、いつもイライラしてしまう…」「下腹部が張ったり、頭が重くなったりして、日常生活に集中できない…」「理由もなく悲しくなったり、周りに当たり散らしてしまったりする…」

もしあなたが、生理が始まる3日〜10日前からこのような心や身体の不調が現れ、月経開始とともに症状が消失することに悩まされているとしたら、それは月経前症候群(PMS:premenstrual syndrome)かもしれません。

さらに、PMSの中でも特に精神症状が強く現れる病態を、月経前不快気分障害(PMDD:premenstrual dysphoric disorder)と呼びます。月経が始まる3日~10日前から落ち込みやイライラ、不安感といった精神症状が目立つようになり、月経開始とともに消失します。

これらの症状は月経が始まると数日以内に改善し、月経4日目〜13日目までは症状を認めないという特徴があります。

生理のある女性の75%は生理前に何らかの不快症状を自覚するとされています。そして、20~50%の女性にPMSがあり、そのうち3~5%はPMDDであることがわかっています。

毎月のつらい症状に悩まされている方は、決して一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。適切な対処法や治療によって、症状を軽減し、自分らしい日々を取り戻すことができます。

1. 「月経前症候群(PMS)」とは?:月経前の心身の不調

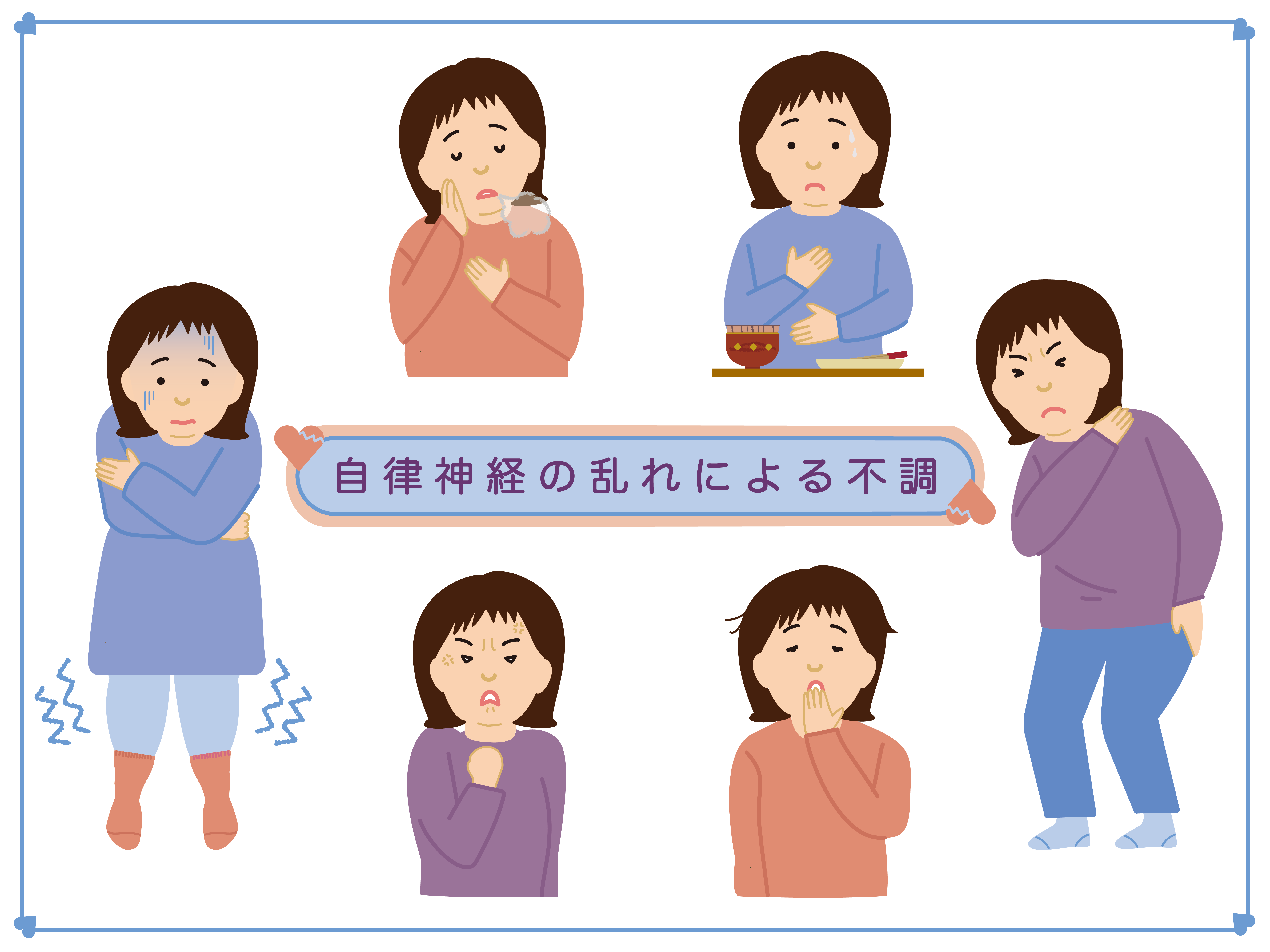

PMS(月経前症候群)は、生理のある女性であれば誰にでも起こりえる病気です。生理前は女性ホルモンの分泌が急激に変化し、自律神経バランスが乱れやすくなるため、心や体に何らかの変調を感じるのはよくあることです。

症状が軽ければ心配はいりませんが、中には心身のバランスが大きく崩れ、日常生活に支障が出るほどの強い症状が現れることもあります。このような状態をPMSと呼びます。PMSによる様々な症状は、生理が開始すると治まるのが特徴です。

PMSはいつ起こり、どんな症状を指す?

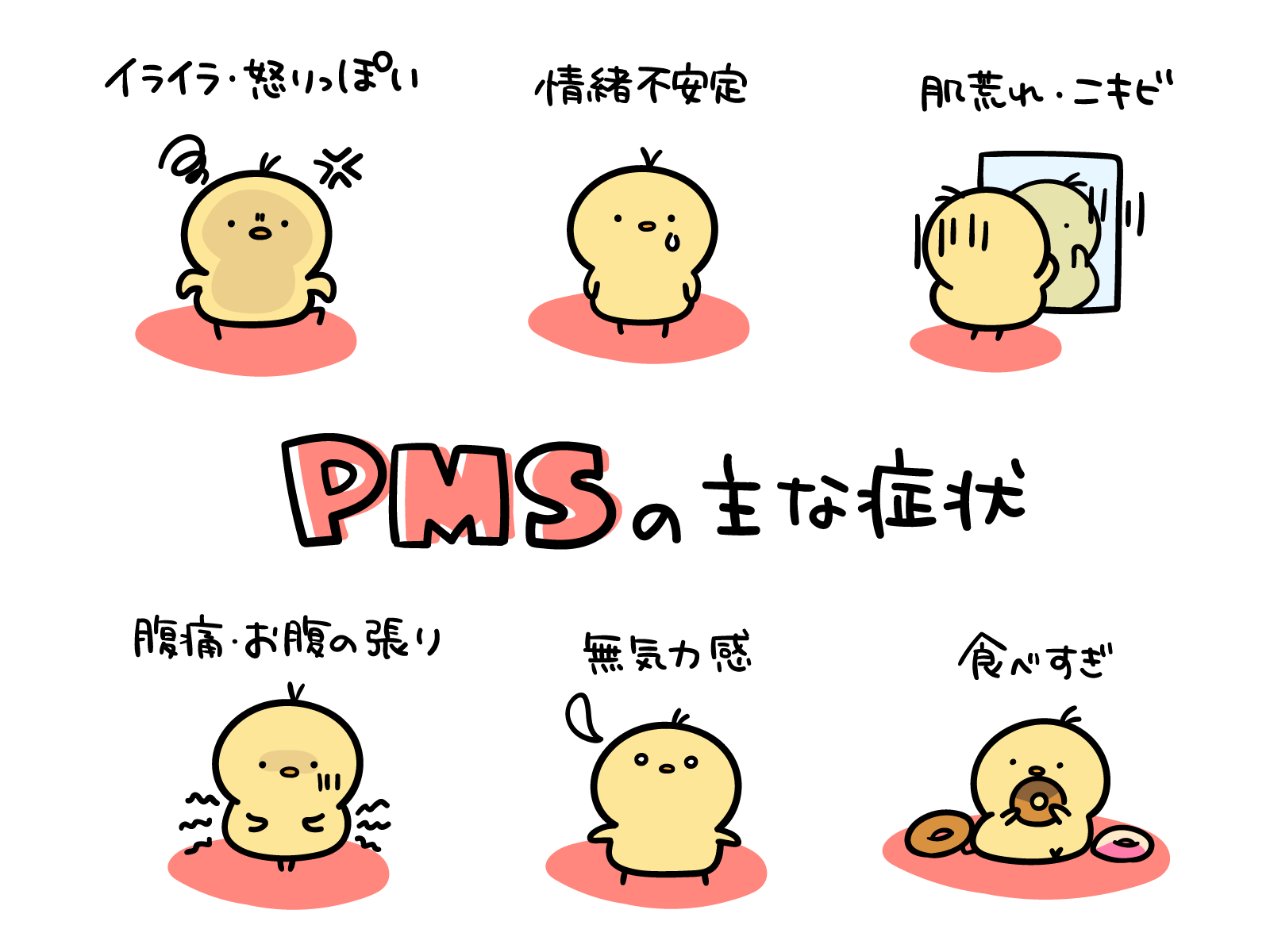

PMS(月経前症候群)は、生理の1~2週間前に以下のような症状が見られます。

- 食欲旺盛になる、甘いものを食べたくなる

- 集中力や判断力が低下する

- イライラしやすくなる

- 憂鬱で涙もろくなる

- 体がむくんで体重が増えやすくなる

- 体が冷える

- 頭痛、腰痛

- 眠気

- 肌荒れ

- 乳房の張りや痛み

生理が開始する頃にこれらの症状が治まった場合、PMSによるものである可能性が高いです。

2. 「月経前不快気分障害(PMDD)」とは?:PMSの重症型

PMDDとは、PMSの症状のなかで特に心の不調が著しく、日常生活や社会生活に支障をきたしているような状態を指します。月経のある女性全体の約3~5%と報告されています。

PMDDの症状:精神症状が際立つ

PMDDでは生理1~2週間前から以下のような症状が見られます。

- 感情コントロールが困難

- 攻撃的、暴力的振る舞い

- 深い悲しみや絶望感による希死念慮(死にたくなる気持ち)

- 過度な緊張や不安感によるパニック発作

- 著しい疲労感

- 不眠や過眠などの睡眠障害

- 食欲増進

- 集中力の欠如

少々の集中力の低下やイライラは、誰にでもあることですが、PMDDの場合は、ふだんの仕事に支障が出てしまうほど集中力を欠いたり、イライラが高じて周囲に当たり散らして家族や同僚とトラブルになったりするなど、日常生活に深刻な支障を来たします。

PMDDの症状は月経開始から数日後には消失し、普通の精神状態に戻るのが特徴です。症状が出る期間は限られているとはいえ、人間関係が壊れたり、会社を解雇されたりするなど、深刻な影響を及ぼすこともあります。

3. PMS、PMDDの原因:女性ホルモンの変動と脳内物質の関連

PMSやPMDDの原因についてはまだはっきりとは解明されていませんが、女性ホルモンや脳内神経伝達物質の変動が大きく関わっていると考えられています。

女性ホルモンの影響

思春期前の小児や閉経後の女性には症状はみられず、女性ホルモンを抑制する薬剤の使用でPMS/PMDDの症状が改善することから、女性ホルモンの変動が深く関わっていると考えられます。特に、排卵後(黄体期)に分泌されるエストロゲンとプロゲステロンのバランスのわずかな乱れが誘因となっている可能性が指摘されています。

セロトニンの影響

脳内の神経伝達物質であるセロトニン(幸せホルモン)もPMS/PMDDの発症に深く関わっていると考えられています。セロトニンは気分や感情、食欲、衝動性、痛みなどに影響を与えます。PMDDではセロトニンの作用が弱くなっている可能性があり、これが不安やイライラ、感情のコントロールの困難、過食などの症状を引き起こす要因になると考えられています。

その他のリスク因子

ストレス、飲酒や喫煙などの生活習慣、肥満、うつ病や不安障害、パニック障害などの精神疾患の既往も、PMS/PMDDの発症リスクを高めたり、症状を悪化させたりすることが知られています。

月経前増悪(PME)との区別

うつ病などの精神疾患を患っている女性が、月経前になると既存の精神症状が悪化することがあります。これはPMS/PMDDとは異なり、月経前増悪(PME)と呼ばれます。PMEが疑われる場合は、速やかに精神科を受診することが勧められます。

4. PMS、PMDDの対処方法・治療方法:毎月のつらさから解放されるために

PMSやPMDDは回復可能な病気です。適切な対処法や治療によって、症状を軽減し、日常生活の質の向上を目指すことができます。

薬物以外の対処方法(セルフケア)

ご自身でできる対処方法として、まずは生活習慣の見直しや、毎月の症状を把握することが有効です。

- 症状日記をつけてみましょう:

月経周期と症状を記録することで、ご自身のパターンを把握し、症状の予測とそれに対する対処方法を講じることができます。 - 日常生活や食生活を見直してみましょう:

ストレスが症状を悪化させるため、規則的な生活習慣、適度な運動、気分転換を心がけましょう。月経前には、カフェインやアルコールなどの刺激物、塩分の多い食事を控えることも有効です。- 運動: 適度な有酸素運動(30分以上)は、エンドルフィンやセロトニンの分泌を促し、ストレス解消や気分安定に役立ちます。

- 食事: セロトニンの材料となる必須アミノ酸トリプトファン(肉、魚、乳製品、大豆製品など)や、精神安定に関わるカルシウム(牛乳、チーズ、魚介類、海藻、大豆製品など)を積極的に摂りましょう。

- 心身の負担を減らす生活:

- 睡眠と休息をたっぷりとって心身を休める。

- 自分なりのリラックス法を見つける(ゆっくり入浴、ストレッチ、深呼吸など)。

- 無理をしないことを心がける。

薬物療法

症状が強く日常生活に大きな支障が出ている場合は、婦人科や心療内科などでの薬物療法も有効な選択肢となります。身体的な症状が強い場合は婦人科、精神的な症状が主な場合は心療内科を受診するとよいでしょう。

- 低用量ピルまたは低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(LEP):

排卵を抑制することで、女性ホルモンの変動を抑え、PMSやPMDDの症状を出現させなくします。これが第一選択とされています。 - 漢方薬:

体質や症状に合わせて、様々な漢方薬が処方されます。東洋医学の「気・血・水」の考えに基づき、ホルモンバランスだけでなく、冷え、むくみ、イライラ、抑うつなど、様々な身体・精神症状を同時に改善する効果が期待できます。- 例:加味逍遙散、抑肝散、桃核承気湯、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、柴胡加竜骨牡蛎湯、甘麦大棗湯など。

- 抗うつ薬(SSRIなど):

PMDDの精神症状に対して、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)が効果を発揮します。 - その他の対症療法:

不眠があれば睡眠薬や精神安定剤、むくみには利尿剤などが用いられることもあります。 - 偽閉経療法:

GnRHアゴニストを使用し、一時的に閉経状態にする治療法です。他の薬剤で効果が得られない場合の最終手段として検討されます。

漢方薬と西洋薬を併用して治療することも可能です。例えば「漢方薬を継続的に服用しつつ、特に症状が強い時期には抗うつ薬をプラスする」というように、それぞれの特徴を上手に生かした治療が行われます。

PMSやPMDDは個々の症状や重症度によって治療方法が異なります。症状が改善するまでには時間がかかることも多々ありますが、自分に合った治療方法を見出し、生理前の憂鬱な時間を少しでも解消するようにしましょう。

毎月のつらさから解放され、自分らしい日々へ

PMSやPMDDは、多くの女性が抱える、毎月のつらい症状です。生理が始まれば楽になるので、ついつい我慢をしてしまいがちですが、日常生活に支障をきたしている場合は、婦人科や心療内科などの専門家へ相談することが大切です。これらの症状は適切な対処法や治療によって、必ず軽減することが可能です。

当カウンセリングルームでは、現役の看護師であり公認心理師である私が、メンタルクリニックや医師とは異なる立場から、あなたの心の状態に寄り添い、月経前の心身の不調に対してカウンセリングを実施し、具体的な対処法やストレス管理のスキルを身につけるお手伝いをさせていただきます。婦人科の主治医による身体的な治療や薬物療法と並行して、ご自身で症状をコントロールし、毎月のつらさから解放され、自分らしい健やかな生活を送るためのサポートをいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。